美對台課徵20%暫時性關稅,仍有談判空間

圖、文/陳柏如

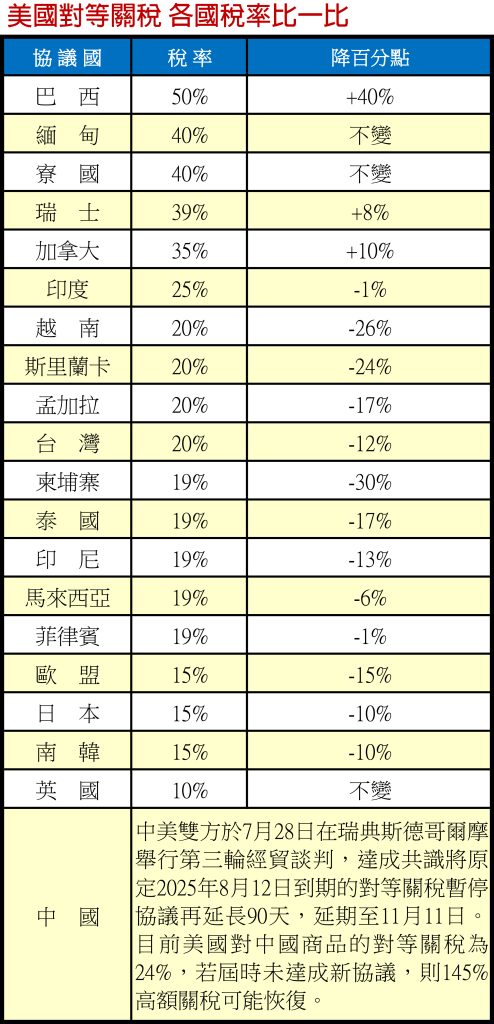

美國政府7月31日正式公告,台灣對美輸出商品將自8月1日起適用20%的對等關稅,較原先32%下調,但仍高於日本與歐盟等盟友水準,引發台灣傳統製造業高度關注。包括自行車、紡織、金屬、機械等產業皆在影響範圍內,僅半導體產品維持豁免。對此,總統賴清德指出,該稅率為「暫時性關稅」,主因是台美談判程序尚未完成,美方為因應行政進程,才先行公告20%,實際稅率仍有協商空間。

「美方稍早已正式通知台灣駐美談判團隊,目前公佈的20%屬於暫時性措施,仍有望進一步下修,」賴總統於稍早公開表示。賴清德進一步說明,台美雙方原訂進行的總結會議尚未完成,因此美國先行公告20%關稅作為技術性安排。未來只要雙方完成最終協議,不排除將稅率再降至15%、甚至0%。

目前駐美代表處與行政院談判小組已啟動新一輪磋商,將就貿易協議、供應鏈合作與美方232條款(即針對鋼鋁安全調查的關稅機制)進行同步對話。

產業界共同期待稅率再降

針對美國宣布20%稅率,TBA台灣自行車公會理事長吳盈進指出,台灣自行車業長年深耕美國市場,關稅變動牽動整體出口策略與供應鏈配置。稅率公布比32%低,業者雖鬆一口氣,但20%關稅仍遠高於歐、日、韓等其他貿易夥伴國的15%,「壓力依然很大! 期盼政府與美方繼續協商,爭取與日歐同等對待。」

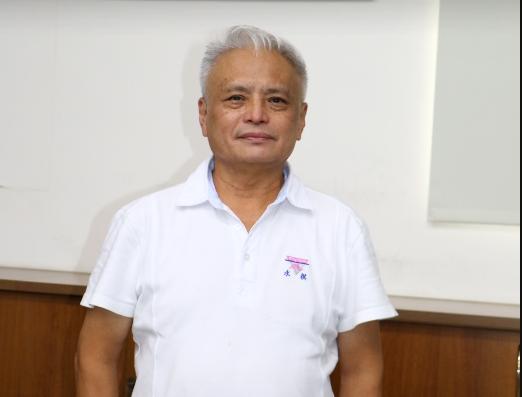

建大工業總裁楊銀明表示,大家心心念念的美國附加關稅雖從32%降為20%,「但仍高於多數盟友的15%水準」,仍需密切關注後續談判是否能再降至合理區間。目前包括日本、歐盟與部分東南亞國家與美國完成初步協議後,其關稅已被調降至15%甚至更低。若台灣能在90天內與美方完成「貿易暨安全協定」簽署,關稅仍有進一步調降至15%或0%的空間,否則20%恐成為長期壓力。

衝擊初現:毛利壓縮、股價受挫

自行車業者指出,關稅成本恐短期內壓縮整體毛利,品牌商也可能要求代工廠吸收部分成本。台灣上市車廠股價已提前反映市場悲觀預期,有外資分析認為,如協議破局,將迫使業者加快海外生產基地移轉或進行售價調整。

永祺總經理陳震南坦言:「只能接受了,大家調整心情腳步,接受未來的挑戰吧!台灣人絕對行的,大家加油。」

因應策略:轉移、吸收或轉嫁

業界普遍認為,若關稅長期化,製造商將面臨三選一:移轉產地、生產吸收、或轉嫁給通路與消費者。有廠商已啟動中南美洲與東南亞設廠評估,也有品牌商研議在美國本土設立組裝據點,以避開高額關稅。

TBA表示,除積極與政府合作爭取談判進展,也建議業者同步進行產品升級與供應鏈轉型,提升附加價值來因應市場變局。

短空長多,協議成關鍵

雖短期壓力難免,但業界普遍期待若能成功完成貿易談判,則有望迎來轉機。若稅率能進一步降至15%,將與主要對手站上同一起跑線,重新掌握美國市場的競爭優勢。

美方「232條款」為何重要?

美國「232條款」源自其《貿易擴張法》,允許總統以「國安為由」對進口商品(如鋼鋁)課徵關稅。台美磋商該議題,代表台灣希望排除於國安制裁範圍,避免額外被課鋼鋁稅,進一步保障出口競爭力。

延伸閱讀