影響力講座-Garmin的危機與轉型

▲左起:鐵甲工業總經理/TBA常務理事林立偉、Garmin 亞洲汽車事業群總經理沈致瑋、桂盟董事長/TBA理事長吳盈進。

圖、文◎編輯部

在全球市場快速變化、技術革新與消費者需求不斷轉變的挑戰下,企業該如何突破重圍、重新定位?自行車公會舉辦的「TBA 影響力系列講座」,特別邀請 Garmin 亞洲汽車事業群總經理沈致瑋,分享品牌如何透過經營管理與產品創新,在危機中找到轉型契機,打造出具差異化的產品與營運模式。本次講座旨在引導產業會員深入思考企業轉型的方向,並從 Garmin 的實戰經驗中汲取靈感,強化面對未來挑戰的競爭韌性。

現任 Garmin 亞洲汽車事業群總經理的沈致瑋(Jay Shen),負責領導工程研發、產品規劃、專案管理、行銷業務、品質保證與服務營運。他擁有超過25年橫跨汽車、電信與 ICT 產業的豐富經驗,曾任職於 HTC、遠傳電信、BenQ 與福特等企業,長期專注於歐洲與亞太市場的策略規劃與業務拓展。

Garmin遭遇的嚴重危機

沈致瑋在演說開頭,直接以Garmin的危機來破題,他提到,Garmin雖有現在的規模,但其實並非一路順風。2007~2008 年間就遇到重大危機,當時Garmin 的車用導航系統銷售達到高峰,年銷量高達 1,400 萬台,佔公司營收七成。然而隨著 Google 推出免費導航 App,短短兩天下載量即突破 1,400 萬次,對 Garmin 造成重創,營收大幅下滑,股價在同年間就從每股 120 美元暴跌至 15 美元。儘管 2015 年後運動手錶大賣,直到 2019 年營收才回到 2008 年的水準。

面對危機,Garmin 開始重新檢視企業體質,並訂下幾項轉型原則,包括:打造卓越產品、發展多元產品線與完整的生態系統、提供差異化的顧客體驗等。從產品過度依賴單一領域,Garmin 開始多角化經營,涵蓋 B2C(如戶外運動、健身產品),與 B2B(如航海、航空與車用 OEM)市場,也讓 Garmin 更能貼近市場脈動。

▲現任Garmin 亞洲汽車事業群總經理的沈致瑋,正好在2008年的公司危機那年進入Garmin。

著眼於創造新的需求

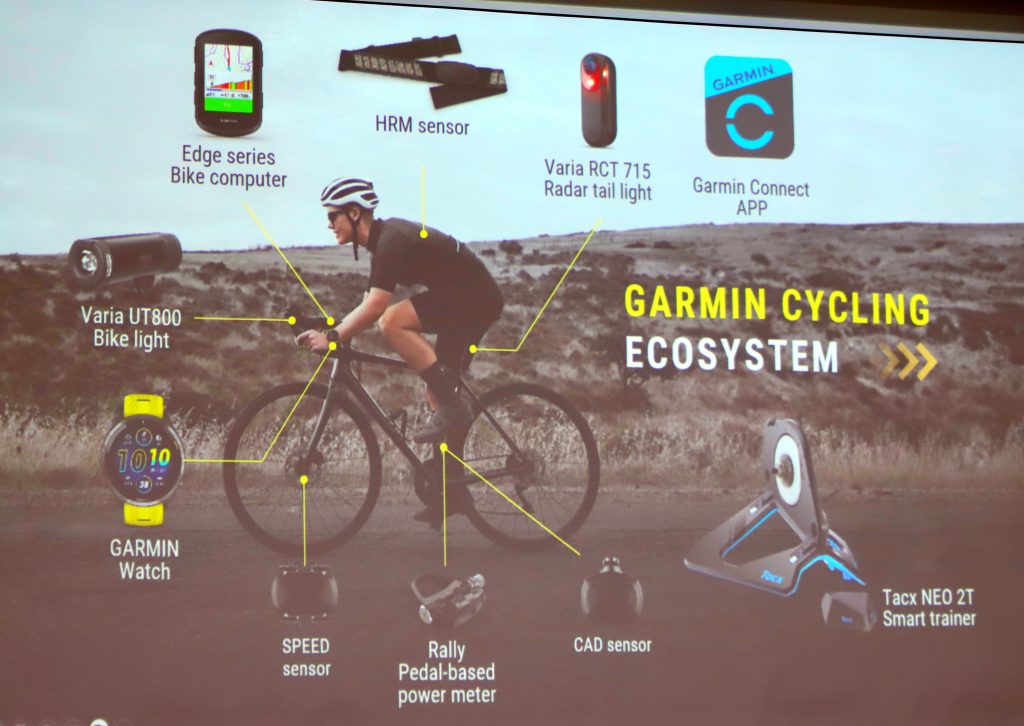

沈致瑋也提到,企業不能只著眼於「解決痛點」,更要「創造需求」。例如 Garmin 發展運動手錶,便是從無到有開創市場;在航空領域,更研發出自動降落系統。而在消費性市場,包括自行車、潛水、高爾夫與跑步等領域,Garmin 均推出針對專業需求的完整產品線,並持續維持業界領先地位。他指出,與 Apple 等大品牌競爭,關鍵在於深入垂直領域,做到讓該領域的專家都感到滿意。像是在自行車領域裡,Garmin有非常完整的產品線,很多產品應該大家都耳熟能詳,而且幾乎都走在產業的前端。

Garmin 也持續思索:「我們有護城河嗎?」沈致瑋認為,未來企業競爭力來自於專注演算法、垂直資料優勢、系統功耗整合、多裝置協同與用戶數據沉澱。他舉例,若僅將手錶賣給教練,效益有限;若能建構平台,讓教練掌握學員數據、安排課表,則教練將成為 Garmin 的推廣者,擴大使用者生態。

▲Garmin在自行車領域也有非常完整的產品線。

Garmin成功創新與轉型

2024 年,Garmin 營收達 62.9 億美元,毛利率高達 59%;目前股價已回升並創高至約 225 美元,反映市場對其創新與轉型的肯定。

談及汽車產業變革,沈致瑋指出,百年車業從「硬體為王」轉向「軟體主導」,如 Tesla Model 3 上市以來,已有超過 130 次 OTA 更新,汽車也如同手機一般進化。而Garmin 現已成為 BMW 新世代 Smart Cabin 的供應商。

最後,他也拋出值得自行車產業思考的命題:是否能將車用科技如自動化、健康偵測等功能,移植到自行車裝置上?舉例來說,Garmin 手錶能偵測使用者睡眠與生理狀況,這些資料可與車用電腦連結,以即時掌握駕駛狀態,提升安全性——這樣的概念未來同樣適用於單車領域。